この記事にはアフェリエイト広告が表示されることがあります。

グランドゴルフボールの打ち方!最少打数1打、2打を目指す効果的な練習法

グランドゴルフの打数を減らしていくためにはコースコンデションやスイング、スタンスなどの要素、打ち方など多様な条件がかかわっています。

たとえば僕の個人的な見解ですが、いつも同じグラウンドや時には芝生のコートなどで同じようにプレーしているのに結果は全く違ってしまう。

同じクラブやボールでプレーしてもコースのコンデションがかわっても、いつも3打、4打以上と打数を重ねてしまいなかなか1打や2打の確率が上がってこないと悩み続けています。

そこでこれまで個人的にトライしてきた最少打数を狙うためのいくつかの検証結果について紹介しています。

ここで目的を自分なりに整理してみました。

- まっすぐ転がす目的は最少打数でおわるため

- ホールポストにまっすぐ行かない阻害要因とは

- ボールの打ち方3種の検証

- より多くのトマリ2打を達成するための練習方法とは

これら内容に準じた理解と繰り返しのトレーニングで自分流のグランドゴルフが身につき、スコアアップにつながるはずです。

groundgolf-ball-utikata

まっすぐに転がすテクニックを探る

ここでいうまっすぐに転がすとは単純に直線的に転がすことではありません。

スタートマット上のボールを打ってホールポストにトマリ(ホールイン)するまでの阻害要因を明確にして、最少打数を実現するため転がし方です。

また2打目、3打目以降でも基本的には同じですが、当然距離は短くなっているのでスイングや力の与え方など自分流の調整が必要になります。

グランドゴルフは1ラウンド8ホール、大会では一般的に4ラウンドしますから32ホールのトマリまでの打数の合計で結果を競います。

各ホールで最少打数を狙っていかなければ、32ホール終了時点で多数の打数になってしまうのです。

例えば、

一般的なグランドゴルフの大会での平均的な優勝スコアは、4ラウンド合計で60点~70点台です(稀には50点台もあり)。

もし4ラウンド合計68点で優勝した場合、1ラウンド平均スコアは17点。

1ラウンド8ホールで考えると、

7ホール x 2打、 1ホール x 3打 8ホール合計 17点

又は

1ホール x 1打(ホールインワン)、 2ホール x 2打、 5ホール x 3打 8ホール合計 20点 1打=-3点= 17点

優勝に近づくためには、3打以上を極力少なくした打数で各ホールを攻略しなければ、なかなか実現できないということが理解できるはずです。

大会の参加人数が多いほど、優勝スコアの数字は低くなる傾向にあることも感じています。

だから日々の練習ラウンドも含め、グランドゴルフの最少打数実現を目指して自分流のテクニックを磨くためのくり返し練習が必要なのです。

まっすぐ転がすの阻害要因とは

ホールポストを狙って打たれたボールは、阻害要因が無ければ最少打数でトマリを迎える確率が上がるはずです。

しかし残念なことに多くはホールポストをそれて右に左に曲がってしまいます。

曲がらずに進んだボールでも、ホールポストをかすめてその先まで行ってしまうものもあれば、ホールポストを目の前にして進むのをやめてしまうときもあります。

このように人的要因や環境要因など多くの外的要因によって、打たれたボールは素直にホールインしてくれないのです。

だからこれら阻害要因を少しづつでも取り除くことができれば最少打数でトマリを狙える確率が上がるはずです。

考えられる人的阻害要因とは

グランドゴルフのボールがまっすぐホールポストに向かって転がって行かない人的要因として考えられる条件

- プレーヤーの体力

- プレーヤーの技量

- プレーヤーの知識

- プレーヤーの集中力

- プレーヤーの癖

- プレーヤーの練習不足

具体例にみる人的阻害要因の失敗事例

これらは人的阻害要因の失敗事例として抽出したもので、これまでのプレー経験の中で多くを経験しているもの。

- 50mのロングホールで体力がないとの思い込みから勢いよく叩いたボールは、結果的にホールポストを超え30m以上もオーバーして止まった。

- ホールポストの中心を狙って打ったはずのボールは、ヒットの瞬間に手首がわずかに回ったことでホールポストのはるか左にそれていった。

- ロングホールでオーバーしてしまった次のショートホールで、前ホールの異常なオーバーが気になってしまいホールポストのはるか手前で停止した。

- ホールポストの周辺30㎝以内のアプローチで簡単に入ると雑に打ってしまった結果、力がはいり過ぎて反対側に出てしまった。

- スタートマットの方向がホールポスト中心からずれたまま、ショットを打ったため、おおきく右にそれたボールとなった。

これら失敗事例は練習ラウンドの中でも、大会ラウンドにおいても残念ながら未だ完全に取り除くことができていない要因です。

考えられる外的阻害要因とは

阻害要因の中には人的要因とは別にコース環境や自然環境、クラブやボールその他の用具などに起因すると考えられる外的要因が考えられます。

これら外的要因も幅広い要因が想定されますが、これらの主なものを洗い出してみました。

グランドゴルフボールの打ち方:コース環境に起因する外的阻害要因とは

- コース内の土壌の状況 (芝地、泥地、草地、砂利地、その他)

- コース内の傾斜、起伏等の状況

- コース内の落ち葉やその他障害物の状況

- 風や雨または気温などの気象条件

などが考えられます。

クラブやボールほかの用具類に起因する外的阻害要因とは

taka-chan68

taka-chan68- クラブの長さ、重さ(適正かどうか)

- クラブのフェース(打面)の汚れ、付着物の有無

- クラブフェース面の傷の有無

- ボール表面の泥などの付着物の有無

- ボール表面の傷、打痕の有無

などが考えられます。

グランドゴルフボールの打ち方:具体例にみる外的阻害要因の失敗事例

これらは外的な阻害要因として抽出したもので、これまでのプレー経験の中で多くの事象に遭遇しているものです。

- クラブヘッドのフェース面に付着していた泥をそのままに打ったため、ボールに正常な正回転が伝わらず斜め回転となり右方向に歪曲した。

- ロングコースの途中で芝地と泥地がわかれていたため、途中までまっすぐ転がっていたボールが泥地に入った途端曲がってしまった。

- コースの起伏をうまく読めず、直線的に狙ったボールが結果的には起伏に合わせて大きく曲がってしまった。

- ホールポスト周辺が平らになっていると読んだが実際には凸凹があり、ショートホールで打たれたボールはホールポスト手前で大きく曲がった。

- 雨上がりの芝地で重いと読んだ結果、芝目が読み切れておらずボールが大きくオーバーする結果となった。

コースコンデションや用具の状態を十分把握できていない結果と受け止めることができます。

スイングとショット3種の検証

グランドゴルフでは、ボールを転がす距離はバックスイングの量とショットの際の力の強さで決まります。

なぜならばグランドゴルフのルールでは、ボールをヒットするためのクラブは一本のみと定められているからなのです。

従い1ラウンド8ホール内の50mのロングホールを転がす場合でも、2打目、3打目のホールポスト周辺のアプローチ転がす際にも使えるクラブは1本だけなのです。

これが意味するものは、距離の違いをコントロールするのはバックスイングの量とプレーヤーがクラブに与える力の大きさによるものと言えます。

スイング量の違いによる転がり方の検証

1.打つ位置と目標を決めて、クラブヘッドを目標に対して直角に構え、バックスイング、フォロースイング共に同程度でのヒットをくりかえし打ってみます。

2.バックスイングの大きさを変化させて、バックスイングの違いでどれだけの距離の差が出るものかを繰り返し検証します。

3.トライしたのは、スイングの途中にあるボールを打つ打ち方と、スイング量を抑えてパンチショット的に打つ打ち方で比較しています。

注)あくまでも感覚的な繰り返し動作にて検証しておりますので、個人的な検証結果として参考にして頂けましたら嬉しいです。

バックスイングからフォロースイングの軌道を大きな円を描く感覚で振る場合

メリット>

➩強いボールを打ち出しやすい。

➩この打ち方の場合には、強いボールを打ち出しやすいのでロングホールやミドルホールでの1打目のようにある程度の距離を必要とする場合に適しています。

デメリット>

➩クラブヘッドをボールにヒットさせる位置(ボールの位置)が難しくなる傾向があります。

➩クラブヘッドの軌跡が円を描くため、ボールをヒットさせる位置によって左右の打ち出し角にばらつきが出やすくなります。

同じ長さのコースで回数を重ねてショットを打つ実験の結果では、ボールが左右に振られるふり幅がやや多めになってしまう事がわかりました。

個人的には相変わらず左方向に引っ張ってしまう確率が多いことを確認しています。

僕の場合バックスイング~フォロースイングで大きな円軌道になり、利き腕の力が入り過ぎて左腕が引き気味になってしまっていることで左右のパワーバランスが崩れボールが左方向に多くいってしまう結果となっていることが確認できました。

又このショットの方法ではスイングが大きな円軌道となり、スタンスでのボールの位置関係が打ち出す方向に大きく影響することも確認できました。

ボールを右寄りに置くと打出しが右方向に、左寄りに置くと左方向への打ち出しが増えることが確認できたのです。

従ってできる限り、クラブヘッドの円軌道の中央にボールを置く必要がありそうです。

自分のスタンスに対してどの位置にボールを置くことが直進性に良い結果を得られるのかを繰り返し練習することによって、自分流としてのボールのセット位置を把握できるはずです。

クラブヘッドをまっすぐ後方に引いて、直線的に前方に押し出す打ち方の場合

メリット>

➩左右のばらつきを抑え込みやすい。(直進性が高くなります)

デメリット>

➩強いショットを打ち出しにくい

➩インパクトの瞬間に利き手のパワーが強くなり、利き手のパワーによってバランスが崩れやすくなる点が要注意ポイントです。

この場合の打ち方ではクラブをできるだけ垂直に近くなる位置に構え、バックスイング~フォロースイングを直線的に行うことで、左右へのばらつきをある程度抑え込むことができる事が確認できました。

但しこの場合でも、インパクトの瞬間に利き腕の力によってクラブヘッドの向きに影響を与えてしまう事が確認できております。

利き腕の力を如何に落とし、左右の腕のパワーバランスを取るかを繰り返しの練習の中で自分流として把握する必要があります。

バックスイングを抑えてパンチショット的に打つ場合

パンチショットはスイングショットのようにバックスイングを大きく取らずに手首のコックを利用してクラブヘッドを後方に振り、手首のスナップを効果的に使ってクラブヘッドを前方に振り出すショット方式で、方向性を重視する打ち方になります。

メリット>

➩狙った方向に打ち出しやすい傾向にあり、方向性が改善されます。

デメリット>

➩強いショットを打ちにくいため、ミドルやロングホールの第1打には使いにくい。

従って2打目以降、距離が短く方向や距離の精度が求められるようなショットに使うことが有効。

パンチショット(コック打ち)の場合、スイング打ちに比べて左右のボールのふり幅(ばらつき幅)が減っている事が確認できました。

しかもボールの打ち出しの際ホールポストから大きく外れることが少なくなり、スイング打ちに比べ比較的距離感もつかみやすいことを実感しました。

但しパンチショットのデメリットとして強い球が打ち出しにくいため、ロングホール等ではスイング打ちとコック打ちのミックススタイルなど自分流の打ち方としてベストな方法を探し求める必要があります。

従いロングホール、ミドルフォール、ショートホールでのパンチショットの回数を増やし、安定してボールをホールポスト周辺に集められるよう繰り返し練習することが大切となるでしょう。

特に2打目、3打目等の短い距離での正確なボール運びが求められるような状況にはコック打ちが有効であることを確認しました。

短距離での有効性が確認できたことでホールポスト周辺からのアプローチに積極的に使いたい打法であるとおすすめできます。

この様ないくつかのショット方式のメリット、デメリットを理解し、距離やグランドコンデションを考慮しながらベストなショットを選択できるように、それぞれの方法を繰り返し練習し感覚をつかむことが大事です。

僕の場合連続して繰り返しトライを続けていると、方向、距離共に狙いの周辺に寄せられる確率が上がってくることを確認できていますが、別の日に再トライすると戻ってしまっていることもおおく、まだ自分の感覚として使いこなせていないと反省しています。

いずれにしてもパンチショット(コック打ち)は短距離では方向性、距離感共に出しやすい打法であることは実感できましたので、様々なコンデションの中で繰り返し練習することで自分流のパンチショットを探してみたいです。

最少打数の達成確率を上げる練習法とは

より多くの1打、2打のトマリを達成するためには、自分流のグランドゴルフを確立する事が最優先の課題と捉えています。

なぜならばクラブ、ボール、コースなどの条件が他のプレーヤーと同じであったとしても同じ結果が得られるとは限りません。

それぞれのプレーヤーは筋肉や運動能力それにグランドゴルフの知識や技量も異なっているのですから。

たとえば僕自身同じような条件下で一緒にプレーしても同一の結果を出せないことはこれまでの練習ラウンドや大会のラウンドでも実感しています。

だからこそより多くの1打、2打でのトマリを達成するための自分流のショット方法を探し出す必要性を強く感じているのです。

あなたもここに紹介している内容は基本的なものと理解いただき、当内容をベースに自分にマッチした自分流の練習方法、打ち方を確立する必要があるでしょう。

距離感の精度を上げる

特に1打目のショットの良し悪しが、トマリの打数に大きく影響することは確かなことです。

僕の場合、50mのロングコースではなかなか届かないという思いが強すぎる傾向にあり、背景には小柄な体格が影響していると考えています。

そのために1打目のショットを力任せに打ってしまう、結果として狙ったホールを超えて20~30mも行き過ぎてしまう事が多くなるのです。

結果的に2打どころか3打でもトマリを取れず、4打にしてしまうと言った愚かなことをやってしまうケースが多くなっていることが大きな反省材料です。

4打にならないまでも、3打で終わることがラッキーのような状況では、スコアーを纏めるようなゲームは出来ないと理解するべきでしょう。

又ロングコースで大きくオーバーすることを学習してしまった結果、ショートコースではオーバーを恐れ的確なショットができずにホールまで届かないといった愚かなミスを連発していました。

僅か15mのホールポストのはるか手前で止まってしまうという情けない1打目のショットを打ってしまっていることを猛省しています。

これも繰り返しの練習でジぬ㎜竜の打ち方をマスターする以外に方法はなさそうです。

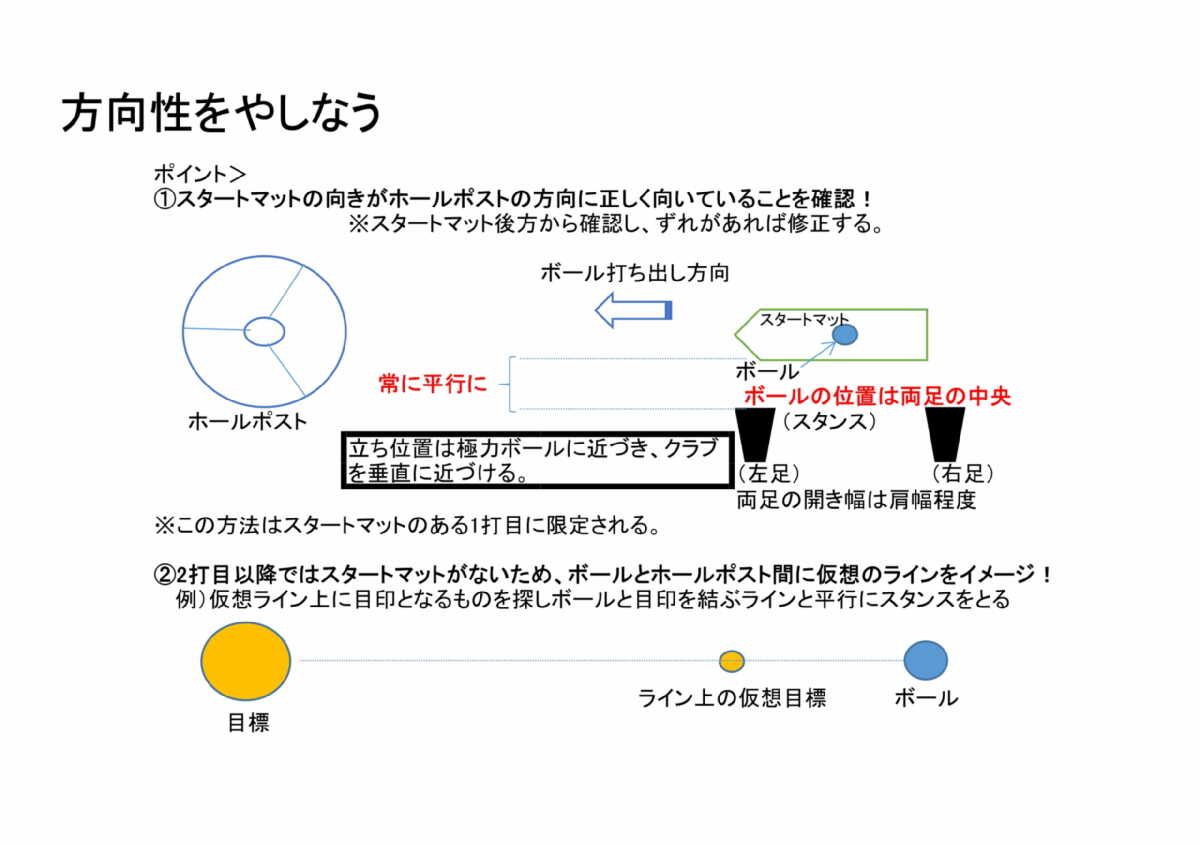

方向性の精度を上げる

前後の距離感のみならず左右の方向性が正しくなければ、同様に2打でのトマリを取れず、3打、4打と重ねてしまいます。

ショットを打つ際にはスタートマットと目標物を結ぶ直線に対して、スタンス(両足の構え位置)を並行に取り、クラブのヘッドを直線的に後ろに引いて(バックスイング)、そのまま直線的に前に打ち出す(フォロースイング)事が重要。

スイングの軌道を直線的にするためにはスタートマットの上を平行にスイングする必要があるのです。

従ってスタートマットは必ずホールポストの中心に対して直線になるように配置しなければなりません。

なぜならば人間の目は錯覚しやすく騙されやすいからです。

スタートマットは前打者の打った後で方向が動いてしまっている場合が多いのです。

各ホールの1打目のスタンスに入る前には、必ずスタートマットの後ろに立って方向を確認することを、ルーティンに加えてほしいものです。

目の錯覚に惑わされない方法とは

- スタンスを構えた時、両足のつま先の延長線がボールの目標ラインと並行であること

- スタートマットの向きがきっちりと目標(ホールポストの中心)に正しく向いていること

スタンスの考え方は2打目以降も共通です。

2打目以降のショットの際には、ボールとホールポストのライン上にある目印を探し、方向を決めることも必要になります。

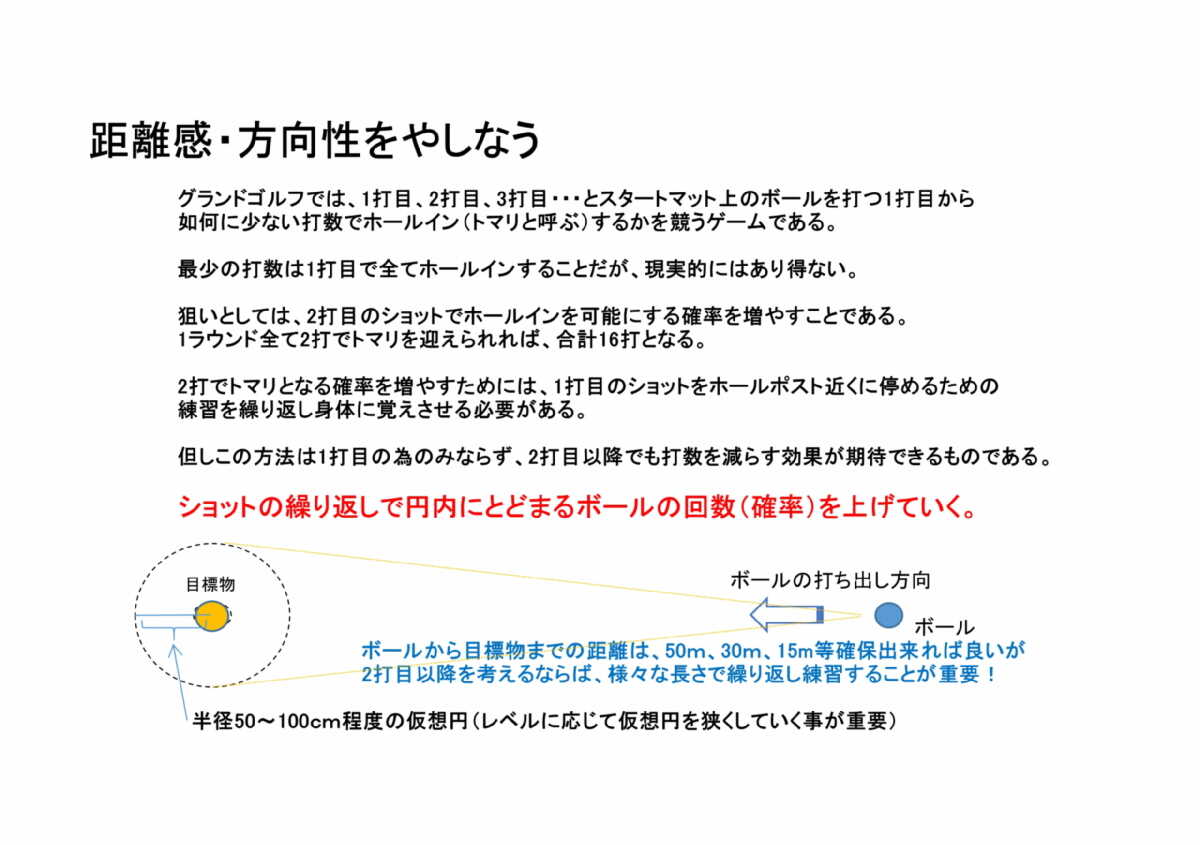

距離感・方向性を磨くための練習法

グランドゴルフのショット練習に大掛かりな設備や広いグラウンドは必要ありません。

クラブとボールさえあれば一人でも十分練習ができてしまうのです。

クラブとボールをいつも身近におくことができれば、出向いた先のちょっとした空き地やグラウンド、芝地や砂利地、泥地などいろいろなシチュエーションで、距離感と方向感覚を養うための練習ができてしまうので身近にクラブとボールを置くことをおすすめします。

大掛かりな設備や広いグラウンド屋設備は必要ないのですから!

距離感を磨く練習法

グランドゴルフの正式コースでは50mのロングコース、30m、25mのミドルコース、15mのショートコースの4種類、

練習では大まかな距離設定ができれば問題ありません。

要は自分が打ったボールを如何に目標物に近づけられるかが問題なのです。

必要なのは設定した目標にどれだけコンスタントに近づけられるようになるか。

空き地などに直線的な適当な長さの距離を置いて、ボールを打つ位置、目標物(疑似ホールポスト)の位置を設定します。

目標として設定した位置を中心に半径1m程度の円を描き、ボールが円の中に納まる確率を上げていく事が重要なのです。

1m程度の円内に収められる確率が上がってきた時には、更に円を小さく(例えば50㎝程度)して、同様に確立をあげていく事で実践的なレベル向上に効果的。

方向性を磨く練習法

距離感を磨く練習と併行し、方向性を磨くための練習も重要。

設定したボールを打つ位置にスタンスを構えた時、目標に対して両足のつま先を結ぶラインが平行になっていることが重要です。

ボールを置いた位置と目標を結んだライン上の仮の目標を設定し、ショットを繰り返し円の中心に近づけられるように繰り返し練習します。

距離感の練習と同様に、ショットしたボールが目標の円の範囲内にどれだけ多く納めることができるかが重要です。

意識的にスタンスをずらしボールの方向がどのように変わるか、仮の目標物はボールの先1m程度がいいのか、もっと遠い方がいいのかなど自分流のルーティン打ち方を探し出す必要があります。

基本的な方法はありますが、すべての人にマッチするスコアアップの方法は存在しません。

一般的にはベストな練習方法だとしても自分に合わないものは時間の無駄になるだけです。

傾斜しているコースコンデションでは、スタンスを意識的に変えて打つ必要も出てくるのです。

設定した円の中にボールを収める確率が上がることは、実際のプレー時の1打目のショットが2打でトマリが取れる位置に止める確率が上がるということなのです。

実際のコース上ではプレー中にライン上に小さな障害物があっても、ルール上取り除くことは出来ません。(一部ローカルルールで可能な場合もあり)

実際のコースでは傾斜があったり波打っていたりといろいろなシチュエーションに遭遇します。

いろいろな場所でボールの打つ場所とホールポストの目標を設定した練習を繰り返すことで自分流のスコアアップ練習法となるのです。

グランドゴルフでスコアアップを図るためにはボールの方向性と距離感のレベルを上げて1打、2打でトマリを達成する確率を上げていくこと、そのためには自分流の方法を探し求めて繰り返し練習することが重要となるはずです。

まとめ groundgolf-ball-utikata

ここまでに解説してきた練習方法を取り入れ、じっくりと時間をかけて練習をしていけばあなたのスコアは劇的に変化するはずです。

なぜならば反復練習の継続は自分自身の技術レベル、体力レベルを確認することによって自分流のグランドゴルフが形成されるからです。

簡単な道具でいつでもどこでも手軽にはじめられるメリットは大きいのですが、基本の通りにやってみてもなかなか思う結果に結びつかない現実にぶつかります。

人はそれぞれ体形や筋肉の付き方或いは技術レベル、知識レベルにも個人差があり同じコンデションではないのです。

他のプレーヤーが良いという方法が必ずしも自分自身に合うとは限らないということを知ったのです。

これは例えば用具についても同じことが言えます。

同じクラブやボールであっても同じ結果にはならないという現実があります。

従い繰り返しの練習の中で自分流のグランドゴルフを見つけていくことがスコアアップの近道となるのです。

スコアアップに効く「特効薬は無い」。

自分流のグランドゴルフを身に着けるための反復練習の継続が一番の最小打数実現の近道と信じています。

グランドゴルフ初心者必見!興味あれば5分でわかるプレーのはじめかた

最後まで読んで頂きありがとうございます。

コメント